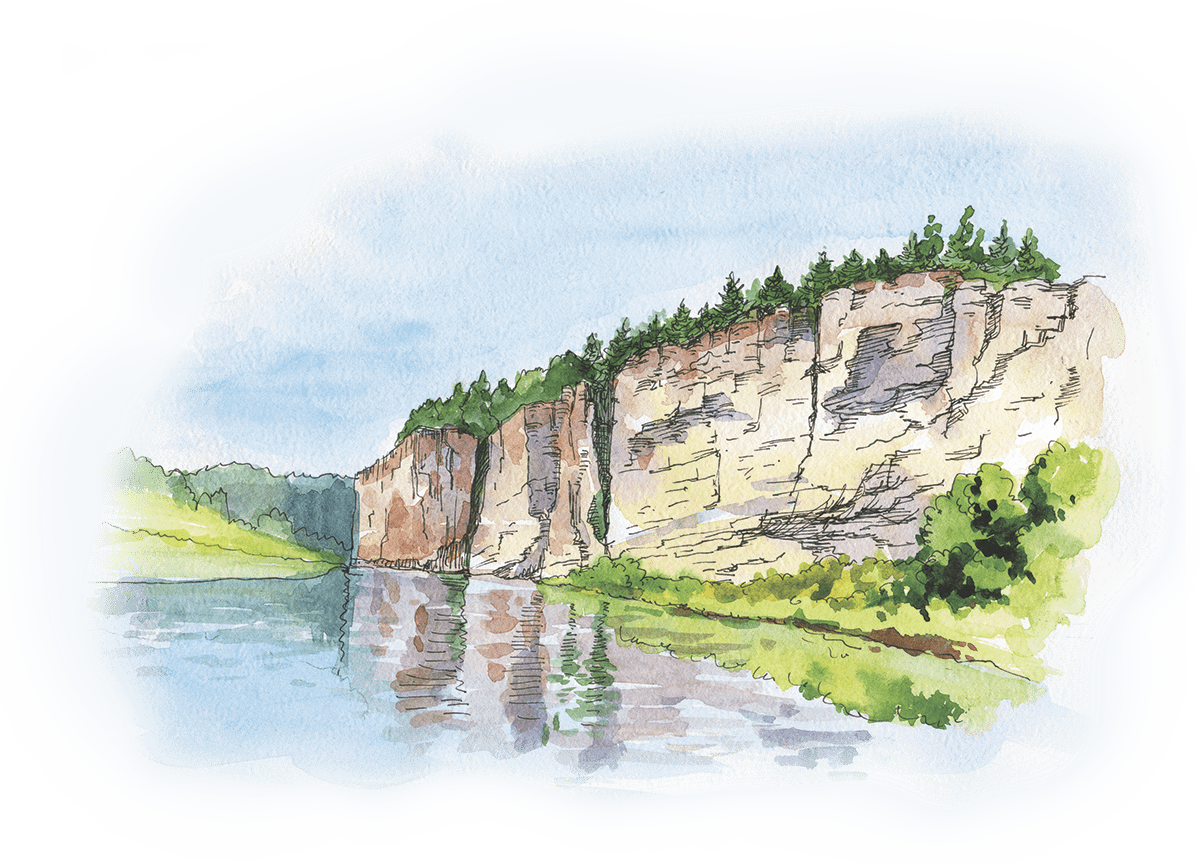

Серпиевский карстовый участок занимает расположен в долине реки Сим, его длина 15 км (начинается от автомобильного моста на дороге Серпиевка – Катав-Ивановск и тянется до карстового родника Белый Омут, который находится в 13 км от села Серпиевки). Условно участок можно разделить на 2 части: собственно Серпиевский (по названию села) и Игнатиевский.

Карстовые образования на этом участке очень разнообразны: это и самые разные пещеры: горизонтальные, лабиринтовые, наклонные и вертикальные, и карстовые воронки, и провалы, и карстовые арки, и ниши, и навесы, и гроты, и исчезающие под землей реки, и карстовые родники. Спелеологами и учеными описано более 50 гротов и пещер с общей длиной ходов около 5 тысяч метров. Во многих пещерах и гротах палеонтологами обнаружены следы пребывания древних людей: древние захоронения, наскальные рисунки, фрагменты оружия и предметов быта, расколотые человекам кости животных, осколки керамики.

Серпиевский заказник (Катав-Ивановский район) подчиняется Отделу особо охраняемых территорий Челябинской области. В настоящий момент на территории Серпиевского заказника организованы Малая экологическая тропа (2017 год), протяженностью 550 м, и Тропа сказок (2019 год), которые пересекаются друг с другом.

У пещеры два входа, которые соединяются в один коридор. Основной вход расположен на высоте 18 м над уровнем реки Сим.

Общая длина ходов пещеры – 378 м, глубина – 7,4 м, средняя ширина ходов – 3,5 м.

Колокольная – самая удобная для посещения пещера Серпиевского пещерного комплекса. За широким входом высотой 3 м х 4 м начинается горизонтальный коридор. У пещеры два этажа, но верхний этаж круто обрывается вниз. Хотя по одному из ходов можно подняться на такой условный «балкон» и посмотреть на Круглый зал сверху.

В 1982 году экспедиция археологов В.Т. Петрина, С.Е. Чаиркина и В.Н. Широкова в результате научных работ обнаружила в пещере Колокольной рисунки древнего человека. Было найдено 7 групп рисунков на стенах и 1 – на крупном камне известняка. Возможно, что рисунков было больше, но своды и стены пещеры покрыты копотью. Рисунки традиционно для Урала выполнены красной охрой. Сохранность рисунков плохая и без экскурсовода их обнаружить практически невозможно. В глубине пещеры вблизи одного из рисунков в результате раскопок обнаружены мелкие угольки, хотя сегодня они уже затоптаны. Рисунки отнесены предположительно к позднему палеолиту (около 14,5 тысяч лет). Палеолитическая живопись в России достаточно редкое явление, есть только три пещеры, и все они на Урале, где есть палеонтологические рисунки: в Колокольной, в Каповой и в Игнатьевской. По мнению ученых, древний человек не жил в пещере постоянно, там проводились лишь серьезные обряды, например «инициализация» мальчиков. И можно себе представить, как страшно было детенышам древнего человека пройти пещеру до конца и выполнить все требования ритуала, без наших сильных фонарей, технологичной одежды и веры в силу смартфона.

В пещере два этажа, четыре зала (Узкий, Круглый, Сталактитовый и Дальний) и два коридора и в начале лета образуется подземное озеро, но не каждый год.

Длина ходов пещеры – 339 м, глубина – 4 м, высота свода – от 1,8 до 8 м, средняя высота сводов – 2,2 м.

Предпоследний карстовый объект этого маршрута – пещера Водяная. Она относится к редкому озерному типу периодически подтапливаемых пещер.

Вход треугольный, словно щель, имеет размер 1 м х2,5 м. Сначала вас встречает полка длиной 2,5 м. А потом — вода! Пещера затоплена, уровень воды в ней колеблется, попасть в пещеру можно лишь со специальным снаряжением.

Длина ходов пещеры достигает 486,5 м, глубина – 6 м.

Вход в следующую пещеру доступен только тем, кто умеет лазить по скалам, хотя бы невысоко. Вход в пещеру расположен примерно на высоте 2-х человеческих роста. Эти небольшие пещеры называют Ласточкиными гнездами.

Далее тропа поднимается наверх и вам предстоит приятная прогулка по чистому сосновому лесу. Попить чай можно за симпатичным круглым столом, а затем полюбоваться окрестностями с обзорной площадки.

В окрестностях интересны Эссюмские скалы с Симским понором и Игнатьевская пещера. Они относятся ко второму участку Серпиевского пещерного града.

Чудесные виды открываются с вершины Поперечной, отсюда можно любоваться красавцем Иремелем, в хорошую погоду отлично видны его очертания. Отчетливо видно с горы село Тюлюк, домики, дороги — все как на ладони. В юго-западном направлении простираются курумы плато и за ними — бескрайная тайга. Пейзажи завораживают. Здесь останавливается время, здесь создается ощущение, что до неба рукой подать, а облака шагают с тобой в ногу по курумным россыпям.

Надо особо отметить, курумники здесь огромные и разнообразные по размеру валунов. На плато, среди каменных рек, встречаются небольшие залесенные участки, здесь приятно поставить палатку и ранним утром встречать рассвет на Поперечной.

Маршрут на гору Поперечная

Насладиться природой Южного Урала и посетить хребет Зигальга можно за два дня. Маршрут на гору начинается от поселка Кордонный. Доезжаем до п. Тюлюк, Челябинской области, при въезде поворачиваем направо. Кордонный и Тюлюк за последние годы стали популярными туристическими местами.

Тропа на Поперечную начинается на другом берегу Юрюзани, реку надо перейти в брод. Глубина небольшая, дно в этом месте каменистое, прохладная горная вода реки освежает и не дает долго задерживаться на первом участке пути.

Дальше начинается подъем в гору, сначала тропинка идет по пологому склону, по лесу. Примерно с половины пути начинается крутой подъем, идти приходится то по лесу, то прыгать по курумнику, обходя большие каменные глыбы на своём пути. Выходя на каменные реки, уже на этом участке можно начинать любоваться красивыми видами, но покорителей гор наверху ждет самое великолепие. Поднимаясь на гору, следует придерживаться тропы и на каменных реках ориентироваться на туры — поставленные на видных местах каменные пирамидки.

Флора хребта Зигальга разнообразна. Склоны просто усыпаны многообразием ягод: здесь растет голубика, черника, наверху в высокогорной тундре встречается арктоус красноплодный и шикша (другие названия водяника или вороника). Грибы: белые, опята, красноголовики и другие.

Есть у хребта Зигальга и особая миссия, скрывает он на своих склонах с густой тайгой кельи староверов. Более 200 лет назад пришли в этот край староверы. Сюда привлекала их труднодоступность здешних мест.

На территории национального парка, отмечено около 500 видов сосудистых растений, обитают 55 видов млекопитающих, около 160 видов птиц, 13 видов земноводных и пресмыкающихся, в водоемах - около 20 видов рыб. Ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Челябинской области.

Живописные ландшафты Южного Урала в сочетании с уникальными природными комплексами являются привлекательными объектами для туристов. Создание национального парка будет способствовать развитию экологического туризма как на территории парка, так и в Челябинской области.

Хребет Зигальга расположен сразу в нескольких природно-климатических зонах. Здешняя природа первозданная, практически нетронутая человеком. Здесь, в долине ручья Евлакта, сохранились реликтовые леса, морены, цирки, оставшиеся еще с ледникового периода. Здесь можно встретить сосново-березовые леса, темнохвойную тайгу, альпийские луга и горную тундру. Многие растения — эндемики, произрастают только здесь. На восточном склоне хребта — уникальное висячее болото, питающееся от подземных источников. Огромный интерес вызывают и популярная у альпинистов гора Большой Шелом, Сухие горы, где вода сразу уходит, просачиваясь сквозь карстовые породы.

Зигальга — один из самых мощных и протяженных хребтов Южного Урала. Относится к центральному таганайско-ямантаусскому поясу. По хребту названа Зигальгинская свита. Горная цепь состоит из хребтов Юрматау, Караташ, Нары, Зигальга, Нургуш. От остальных звеньев этой «цепи» Зигальга отделена реками Катав и Юрюзань.

Наиболее значительные вершины, с юга на север: высшая точка Зигальги и третья по высоте на Южном Урале — Большой Шелом (1427 м.), Третий Шелом (1293), Мёрзлый Утёс (Мёрзлая) (1237), Поперечная (1389), Евлакта (1310).

Cоздание парка «Зигальга» должно войти в разрабатываемый южный природоохранный узел. Парк «Зигальга» должен стать связующим звеном между Южно-Уральским заповедником (Башкортостан), национальным парком «Зюраткуль» и природным парком «Иремель». Кроме того, по соседству, в Салаватском районе Башкортостана, под эгидой ЮНЕСКО сейчас создается геопарк «Янган-Тау», по реке Юрюзань граничащий с «Зигальгой». С их появлением замкнется цепь особо охраняемых территорий, создаваемых для сохранения уникальной природы, растительного и животного мира Южного Урала».. Огромную заповедную территорию под рабочим названием «Высокогорье Южного Урала» в перспективе предлагается сделать вторым в регионе биосферным резерватом ЮНЕСКО.

Национальный парк «Зюраткуль» создан в 1993 году. Общая площадь парка – 88 249 гектаров, протяжённость с севера на юг — 49 километров, а с запада на восток - 28 километров. Парк получил свое название по высокогорному озеру Зюраткуль.

Озеро Зюраткуль - самое высокогорное на Урале, оно находится на высоте 724 метра. В озеро Зюраткуль впадает несколько небольших рек и ручьев, а вытекает одна река - Большая Сатка.

Считается, что топоним «зюраткуль» произошел от башкирских слов «ерэк» – «сердце» и «кул» – «озеро». Форма озера Зюраткуль, действительно, напоминает сердце.

До наших дней дошло фото озера 1910 года, сделанное «пионером цветной фотографии» в России С.М. Прокудиным-Горским.

Начало экотропы к хребту Зюраткуль

Вплоть до подножия хребта она выстелена досками, так что идти по ней легко. Виды с тропы открываются замечательные.

В частности, виден хребет Нургуш – высочайший хребет Челябинской области (1406 м). Протяжённость хребта около 50 км. Нургуш занимает центральную позицию в Зюраткульском горном узле.

Главная достопримечательность хребта Зюраткуль – светлые каменные останцы, которых называют «медведями». По своей форме они действительно могут напомнить таковых.

Хрустальный купол поражает воображение. Зрелище незабываемое. Особенно впечатляющ фонтан ближе к концу зимы, когда максимально замерзает и наиболее высок. Кстати, каждую зиму ледяной фонтан несколько отличается от предыдущих. Форма «сосульки» зависит от температуры и особенностей ветра.

Ярко-голубой цвет льда замерзающего фонтана выглядит настолько необычно, что некоторые туристы предполагают, что его специально подкрашивают.

Геологи забили заглушку, но напор воды был так силен, что вскоре заглушку выбило.

Высота артезианского фонтана порядка 7-10 метров.

Такая струя образуется в результате высокого давления в водоносном горизонте за счет стекающих со склонов гор грунтовых вод.

Любопытные обычно прорубают в ледяной глыбе небольшое окошечко, через которое можно посмотреть струю фонтана и то, как выглядит «сосулька» внутри. А некоторые альпинисты, бывает, занимаются здесь ледолазанием, что не идет на пользу ледяной красоте.

Летом фонтан в парке «Зюраткуль» представляет собой всего лишь бьющую из земли струйку с ледяной водой. От фонтана начинается небольшая речка.

Заповедник расположен на территории двух субъектов Российской Федерации - Республики Башкортостан и Челябинской области. Более 90% территории заповедника находится в пределах Белорецкого района Башкирии, на территории Катав-Ивановского района Челябинской области расположен участок площадью 24.4 тыс.га. Общая площадь заповедника 252.8 тыс.га. Это самый большой по площади заповедник Башкортостана и всего Южного Урала.

Хозяйственная деятельность на территории

В прошлом часть лесов на территории современного заповедника вырубалась для получения древесного угля для заводов. В XIX веке на границе с заповедником работали Инзерский и Лапыштинский заводы. Также здесь разрабатывалось Кушьелгинское месторождение железной руды. После гражданской войны заводы закрылись. Активно вырубался лес и в советское время.

В 1912 году по этой территории прошла узкоколейная железная дорога длиной 145 километров, связавшая Белорецкий и Катав-Ивановский заводы. Закрыта в 1968 году. А в 1923 году вошла в строй узкоколейка между поселком Инзер и городом Белорецк, действовала до 1977 года.

Во время Великой Отечественной войны на территории заповедника (у его восточной границы – урочище Куязы) находился лагерь для интернированных немецких женщин.

В 1977 году была построена электрифицированная одноколейная железная дорога Белорецк – Карламан, которая частично проходит по границе, а частично по территории заповедника.

В 1990 года проложена автомагистраль Уфа - Белорецк, которая пересекла заповедник на 46-километровом участке от поселка Реветь до деревни Картали.

Особенности заповедника

На территории заповедника расположена самая высокая гора Южного Урала – гора Большой Ямантау (1640 м). Так что покорить главную вершину южной части Уральских гор, не нарушив закон, практически невозможно. Хотя многие все равно ходят, рискуя кошельком и нарушая законодательство.

Также на охраняемой территории много других гор и горных хребтов: Машак, Зигальга, Нары, Кумардак.

По территории заповедника текут реки Большой и Малый Инзер, Тюльма, Юрюзань.

Почти вся территория заповедника покрыта лесами, среди деревьев преобладают ель, пихта, береза, осина, сосна.

Богат растительный мир Южно-Уральского заповедника. Ученые выявили на территории 698 видов высших растений, 226 видов мхов; 169 видов лишайников, 177 видов почвенных водорослей, 121 вид грибов. Произрастают 20 эндемиков Урала, которые более нигде не встречаются.

Здесь живут 260 видов позвоночных животных, в том числе 50 видов млекопитающих, 189 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 5 видов земноводных и 20 видов рыб. В лесах заповедника можно встретить зайца-беляка, белку, лося, косулю, кабана, медведя, волка, рысь. На речках живут бобры.