область

Окрестности Полевского были богаты мрамором: белым, чёрным и голубым – полевским, белым – северским, тёмно – и серо-синим – горнощитским, серозернистым – мраморским, полдневским и кособродским.

Интересны характеристики, данные местному мрамору специалистами. Крупнейший учёный – естественник, руководитель научно - академической экспедиции на Урал (1770 г.) академик Пётр Симон Паллас в своём труде «Путешествие по разным провинциям Российской империи» с восхищением писал об увиденной им около Гумёшевского рудника каменоломне: стены её состоят «из прекрасного, как снег, весьма приятно полупрозрачного и к полированию способного мрамора, которого ещё нигде доселе в России не отыскано».

Другой большой знаток поделочных камней, президент Академии Художеств А. С. Строганов так сказал в 1803 г. о белом Полевском мраморе: «сей мрамор весьма мало уступает итальянскому, который ныне…с таким трудом в весьма малых кусках доставать можно».

Смерть настигает генерала и благодарные мастеровые хоронят его у входа в Симеоно–Анненскую церковь, а неизвестный и ныне скульптор изваял мраморную, во весь рост, фигуру Данненберга. Скульптура генерала, по словам местных старожилов, уничтожили в первые годы советской власти…

Строительство Екатеринбургской и Северской фабрик, удалённых одна от другой на пятьдесят вёрст, требовало постоянного руководства на каждой из них в отдельности. Поэтому за строительством первой наблюдал сам Сусоров, а второй – его помощник Сунгуров. Общее руководство осталось за Иваном Ильичём. Заслуживает внимания факт, что обе фабрики строились по чертежам И.И. Сусорова.

В 1759 году казённые заводы Сысертского горного округа, куда входили Полевской и Северский, были проданы титулярному советнику Алексею Фёдоровичу Турчанинову, Купив и Северскую камнерезную фабрику, заводчик стал переманивать мастеровых с других подобных ей фабрик. Овчина выделки стоила – ажиотаж вокруг мрамора был в расцвете.

По рисункам знаменитого архитектора Демальи, для московского дома Демидовых из белого Полевского мрамора были изготовлены (на горнощитском заводе) 10 столешниц на столики под трюмо, два камина. Две тумбы – для дома президента Академии наук А. Разумовского. В 1779 году Михаил Горяинов выполнил из этого же мрамора портрет президента Академии Художеств И.И. Бецкого.

Важнейшей часть процесса возрождения стало создание в городе в 1991 году музея истории подносного промысла, который стал составной частью Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал". Музей расположился в доме, в котором когда-то жили известные художники Худояровы. Здесь представлен ретроспективный показ уникальных образцов творчества мастеров уральской лаковой росписи по металлу за 265 лет,

Сохранение промысла - актуальнейший на сегодняшний день вопрос, для решения которого должны объединиться силы художественной, научной, музейной общественности, представителей профессионального образования и местной власти. Только общими и скоординированными усилиями мы сможем сохранить и развить это уникальное культуро-логическое явление, детище горнозаводской цивилизации - тагильский поднос.

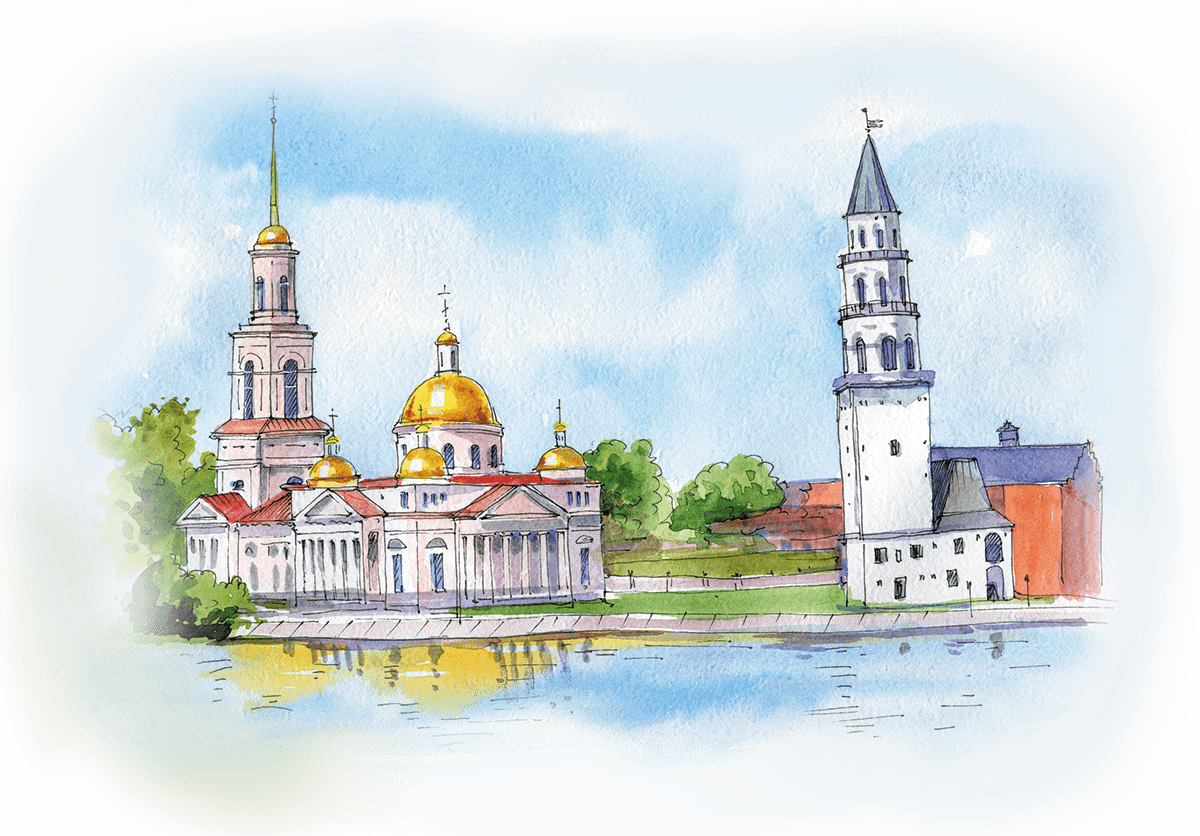

Громоотвод на Невьянской башне установлен почти на четверть века раньше, чем Б.Франклин сделал свое открытие. Демидовский громоотвод - шар диаметром около 30 см и толщиной металла 1 мм, полый внутри. К нему приковано 25 также полых треугольных остоконечных шипов длиной около 40 см. Почти все лучи полностью разрушены, а на шаре остались оплавленные отверстия от попадания молний.

- Башня построена наклонной осознанно (если верить легендам, строил ее итальянский архитектор наподобие Пизанской падающей башни).

- Башня достраивалась с учетом появившегося наклона, который возник под действием грунтовых вод.

Изучив металлическую конструкцию шатра башни, ученые пришли к выводу, что это оригинальное решение является первым известным случаем в мировой практике.

Дом-музей П.П. Бажова в Сысерти

До 1979 года усадьба находилась в частном владении, но сохранились все надворные постройки. Было решено отреставрировать флигель и открыть музей П.П. Бажова. Все постройки усадьбы соединены непрерывной крышей с трех сторон, а с четвертой надворье закрывает забор с воротами: большими для лошадей и малыми для людей.

В 1759 году завод вместе с Алапаевским передали из казны в частное управление к гвардии секунд-майору Александру Гурьеву. Так его наградили за участие в дворцовом перевороте.

11 сентября 1766 года Гурьев продал предприятие Савве Яковлеву, который организовал на Урале целую промышленную империю, обогнав Демидовых. Начинавший с уличной торговли, Савва Яковлев (Собакин) стал одним из богатейших людей России.

Во время пугачевского восстания 1773-75 годов крестьяне и рабочие завода не поддержали повстанцев, поскольку получали неплохое жалование, и поводов для бунта у них не было.

Нижнесинячихинский завод закрылся в 1828 году. К нашему времени от него ничего не осталось, кроме дома заводоуправления, пруда и дамбы реконструированной плотины. Да и плотина пруда, прорвавшаяся во время паводка 1926 года, была восстановлена только в 1992 году.

Но самое удивительное в этом музее то, как он создавался. В это трудно поверить, но музей создан благодаря энтузиазму одного-единственного человека.

С 1967 года Самойлов своими силами, на общественных началах взялся за реставрацию Спасо-Преображенской церкви как памятника архитектуры. Здание было сильно разрушено, восстановление заняло десять лет. Интересно, что во время реставрации иногда находили застрявшие пули – отголоски событий гражданской войны.

В 1978 году Иван Данилович открывает в отреставрированном здании музей уральской домовой живописи. А затем на близлежащей территории создает музей под открытым небом – заповедник деревянного зодчества и народного искусства. Сюда свозит старинные памятники архитектуры: часовни, сторожевую вышку, ветряную мельницу, пожарную и др. Самойлов ездил по Среднему Уралу, искал ценные деревянные постройки. Найденные жемчужины архитектуры осторожно разбирались, перевозились, заново собирались в Нижней Синячихи и реставрировались. Если бы не Самойлов, то их бы уже давно не было.

Музей создан И.Д. Самойловым в 1978 году. На территории музея (площадью 64 гектара) представлены усадьбы крестьян XVII, XVIII, XIX веков (можно проследить, как со временем менялись архитектура и конструкция домов), башня острога, кузница, баня в три бревна, пожарная, ветряная мельница, сторожевая башня, часовни, постоялый двор, а в здании Спасо-Преображенской церкви выставлена коллекции народной росписи по дереву XIX – начала XX века. Все это на энтузиазме собрано Самойловым!

женская церковь

Грандиозная по красоте и величию церковь является главной архитектурной доминантой Нижней Синячихи. Строилась с 1794 по 1823 год (т.е. почти 30 лет). Имя талантливого зодчего затерялось в веках и нам неизвестно. По местной легенде начинал строительство храма итальянский архитектор, непонятно как оказавшийся на уральской земле. Но однажды архитектор поскользнулся на строительных лесах, упал и разбился. Хотя специалисты считают, что здание строил, скорее всего, какой-то тобольский мастер.

По частям собирали сени, крыльцо, внутреннее убранство. Крыша сделана без единого гвоздя. Изба XVII века отличается своей монументальной основательностью. И ведь все это наши предки строили при помощи одного топора (пил тогда не было). Именно такие дома ставили первые уральские поселенцы (похожую избу того времени - избу бабы Кати - можно увидеть в селе Коптелово). Внутри воссоздан интерьер того времени, по которому можно судить о быте XVII века.

Постройка перевезена из деревни Камельской Алапаевского района в 1981 году. В то время деревня ликвидировалась и ни в одном из трех десятков домов уже никто не жил.

Фасад дома украшен красивой деревянной резьбой. Внутри воссоздана обстановка, какая была в усадьбе XIX века. «Белая горница» дома украшена великолепной росписью, выполненной в 1897 году.

Двухэтажный амбар попал в Нижнюю Синячиху в 1982 году из села Кировское. Главное украшение амбара – перила с точеными балясинами.

В часовню можно зайти и посмотреть экспонаты музея резьбы по дереву. Безусловно, самый интересный экспонат - большой макет Крестовоздвиженской церкви Кыртомского монастыря. Церковь, построенная в 1900 году, была очень красива: шатровая крыша, галереи, одиннадцать глав, фронтоны крылечек, орнамент резьбы по кедровой древесине.

Эту уникальную деревянную церковь И.Д. Самойлов планировал перевезти в Нижнюю Синячиху. Но не успел… Уже начались подготовительные работы, как 10 июля 1972 года монастырь был уничтожен вспыхнувшим пожаром. Остались лишь фотографии и данные архитектурных обмеров. Макет создан П.А. Харловым в одну семнадцатую натуральной величины.

Часовню датируют началом XIX века. Находившуюся на грани разрушения постройку привезли в 1980 году из заброшенной деревни Карповой Верхотурского района.

С 1982 года здесь действует постоянная выставка работ прикладного искусства народного мастера Христины Денисовны Чупраковой - картины из ткани, плетеные коврики, фигурки из глины, самодельные игрушки.

Часовня XIX века из села Юрты, некогда стоявшем на Бабиновской дороге, стала самым молодым экспонатом музея-заповедника деревянного зодчества. По легенде она построена в знак благодарности купцом, исцеленным от тяжелой болезни знахарем села Юрты.

Некоторое время часовня хранилась в Екатеринбурге в помещении ДК Дзержинского (ныне - здание Свердловского областного краеведческого музея на проспекте Ленина). В 2001 году по ходатайству Самойлова часовню передали в Нижнесинячихинский музей-заповедник.

Увы, ставший хозяином дома тюменский бизнесмен не счел дом за уникальный памятник архитектуры и начал его «благоустраивать». Так, на первом этаже разместил гараж, потом принялся и за второй. Продать дом музейщикам хозяин отказался. В итоге сохранились лишь архитектурные обмеры, фотографии и некоторые старинные элементы. То есть в Нижней Синячихе построили новодел – точную копию архитектурного шедевра из Лучинкино.

На крыше башни дозорная вышка с шатровым завершением. Отсюда вели наблюдение за округой. Место для реконструкции удачно выбрано перед спуском в долину реки. Стоящая на фоне пруда башня производит особенное впечатление.

В прошлом такой острог стоял на высокой скале над рекой Реж – на месте нынешнего села Арамашево (кстати, можете заехать туда по пути в Нижнюю Синячиху). Сейчас на месте крепости в Арамашево возвышается каменная церковь.

На крыше здания - дозорная каланча. Здесь вели наблюдения, а завидев дым били в колокол, быстро собирая жителей на борьбу с огненным бедствием.

Внутри, за решеткой экспонаты: старинные пожарные машины, бочка для воды, багры, различный пожарный инвентарь.

У входа на перекладине висит сплошной колокол. А за пожарной - покосившийся от времени деревянный чан для воды. Из него пожарные брали воду.