Информация

Медные руды были известны и добывались на Урале еще в доисторическое время, о чем свидетельствуют остатки древних «чудских» горных работ.

Свердловская

область

область

История добычи меди на Урале

Медные руды были известны и добывались на Урале еще в доисторическое время, о чем свидетельствуют остатки древних «чудских» горных работ. Чудские копи (от названия племени чудь) — наиболее древние рудные выработки людей бронзового века, добыча руды в них велась на протяжении сотен лет.

Чудские копи (от названия племени чудь) — наиболее древние рудные выработки людей бронзового века, добыча руды в них велась на протяжении сотен лет. Производство меди на Урале начинается уже в IV—III тыс. до н. э. Медная руда и олово на рудниках бронзового века добывались в ямах, котлованах, примитивных шахтах. В 1581 году отряд казаков под предводительством Ермака покорил Сибирское ханство. Русское государство заняло всю Восточную Европу и продвинуло свою границу далеко за Урал. Взоры русских людей обращены на восток, где высилась каменная гряда Урала, которая, по слухам, преданиям, редким посещениям, считалась чрезвычайно богатой на руды, минералы и удивительные камни. Необходимо было организовать в стране добычу руды и выплавку из нее металлов: одна за другой отправляются поисковые экспедиции в разные стороны Уральских гор. С XVI века в Приуралье и на Урале известна кустарная добыча бурого железняка и выплавка из него кричного железа в крестьянских домницах.

Первые архивные сведения об открытии медных руд относятся к XVII веку. В 1628 году Б. Колмогор нашел железную руду болотного типа (бурый железняк) на восточном склоне Южного Урала. Первый казенный железоделательный завод построен в 1631 году на реке Нице. Медная руда была обнаружена горщиком А.Тумашевым в 1634 году в Григоровой горе. Позднее там же был построен первый в России крупный горный завод — «дедушка» Уральских заводов. Известный рудознатец Д.Тумашев (сын А.Тумашева) в 1669 году открыл залежи железной руды в долине реки Ней вы.

В начале XVIII века Петр I, заботясь о славе и величии России, определил направление развития государства, и «уральские кладовые» открылись перед российскими промышленниками. Начинается широкомасштабное освоение Урала. Медно-колчеданные руды найдены в верховьях реки Чусовая (Полевское, Гумешевское, Меднорудянское месторождения, Турьинская группа месторождений). Гумешевский рудник расположен в пределах города Полевской, вблизи истоков реки Чусовая.

В 1702 году указом царя Никите Демидову был передан в собственность казенный Невьянский горный завод с рудниками, для чего было разрешено «леса рубить и уголье жечь и всякие заводы строить». Это положило начало демидовскому промышленному комплексу на Урале. Старший сын Никиты Демидова организовал вместе с отцом добычу асбеста, магнитного железняка, малахита и других драгоценных и поделочных камней. Демидовы построили на Урале 40 металлургических заводов. Демидовские заводы до 1779 года ежегодно поставляли в Адмиралтейство железо, отливали для Черноморского флота и архангельского порта артиллерийские орудия и якоря. В годы войны с Наполеоном они изготавливали артиллерийские снаряды.

В гостях у цапли

«Северская домна», воплотившая в себе уникальный сплав промышленности и культуры, уже стала известным центром притяжения на Урале.

Новые проекты, которые анонсирует здесь Трубная металлургическая компания (ТМК) накануне старта 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, показывают, что прекрасному есть место везде, и трубный завод — не исключение.

Культурный форпост ТМК в Полевском — «Северская домна» — занимает почетное место в социокультурной повестке региона. На территории одного из старейших металлургических заводов Урала действует уникальный музейный комплекс, аналогов которому нет нигде в мире. Этот необычный музей является подлинным свидетелем того, как на родине бажовских сказов в непростых порой условиях плавился чугун и ковалась история уральской металлургии.

Северский завод, получивший название от реки Северушки, — один из старейших железоделательных, а затем и чугуноплавильных предприятий на Урале. Спустя почти триста лет он вырос в промышленного гиганта — Северский трубный завод, входящий в состав ТМК.

Северский завод, получивший название от реки Северушки, — один из старейших железоделательных, а затем и чугуноплавильных предприятий на Урале. Спустя почти триста лет он вырос в промышленного гиганта — Северский трубный завод, входящий в состав ТМК.

Основу музейного комплекса «Северская домна» составляют исторические постройки XIX века: здание железоделательного завода 1842 года, в котором сегодня находится экспозиционный зал музея, и доменный цех с уникальной печью — монументальным шедевром промышленной архитектуры середины XIX века, к тому же дошедший до наших дней практически в неизменном виде. «Северская домна» — объект культурного наследия федерального значения, благодаря которому современный зритель может увидеть полную картину производственного цикла выплавки чугуна в позапрошлом веке.

Интересно, что при постройке восьмигранного куполообразного здания домны использовались архитектурные приемы и кладка, характерные для возведения храмов. Сверху печи располагается площадка, с которой производилась загрузка в печь шихтовых материалов: железной руды, древесного угля и известняка. Их доставляли туда гужевым транспортом по наклонным мостам.

В наше время к этому объекту обращался писатель Алексей Иванов при создании документально-исторической фотокниги «Горнозаводская цивилизация». В 1980-е знаменитый уральский режиссер Ярополк Лапшин снимал здесь сериал «Демидовы». В 2019 году «Северская домна» стала одним из мест съемки сериала Юрия Мороза «Угрюм-река», а в массовых сценах были заняты в том числе сотрудники завода.

В конце XIX века продукцию заводов Сысертского горного округа, в который входил и Северский завод, весь мир узнавал по фирменному клейму — цапле. История появления этого знака связана с Пугачевским бунтом и Алексеем Федоровичем Турчаниновым, легендарным горнозаводчиком-миллионером, которому в XVIII веке принадлежали заводы Сысертского горного округа.

В 1783 году Турчанинов за особые заслуги в обороне заводов от пугачевцев получил дворянское звание и фамильный герб, на котором и была цапля, стоящая на одной ноге и держащая в другой камень.

В конце XIX века продукцию заводов Сысертского горного округа, в который входил и Северский завод, весь мир узнавал по фирменному клейму — цапле. История появления этого знака связана с Пугачевским бунтом и Алексеем Федоровичем Турчаниновым, легендарным горнозаводчиком-миллионером, которому в XVIII веке принадлежали заводы Сысертского горного округа.

В 1783 году Турчанинов за особые заслуги в обороне заводов от пугачевцев получил дворянское звание и фамильный герб, на котором и была цапля, стоящая на одной ноге и держащая в другой камень.

В средневековой геральдике такой образ означал бдительность. В наше время цапля по-прежнему является одним из символов Северского трубного завода и города Полевской. Величественная шестиметровая птица украшает ныне набережную Северского пруда.

Благодаря реновации «Северская домна» становится центром общественной жизни. Музейный комплекс участвует в таких масштабных мероприятиях, как «Ночь музеев», проводит интереснейшие дни открытых дверей, устраивает тематические мероприятия. Год назад во Дворце культуры Северского трубного завода был открыт народный музей «Малахитовая шкатулка», посвященный творчеству Павла Петровича Бажова, жизнь которого тесно связана с Полевским. Здесь собраны уникальные экспонаты, связанные с писателем, его произведениями и персонажами: самая большая и самая маленькая малахитовые шкатулки, коллекция фигурок Хозяйки Медной горы, глыба гумешевского малахита и многое другое.

Благодаря реновации «Северская домна» становится центром общественной жизни. Музейный комплекс участвует в таких масштабных мероприятиях, как «Ночь музеев», проводит интереснейшие дни открытых дверей, устраивает тематические мероприятия. Год назад во Дворце культуры Северского трубного завода был открыт народный музей «Малахитовая шкатулка», посвященный творчеству Павла Петровича Бажова, жизнь которого тесно связана с Полевским. Здесь собраны уникальные экспонаты, связанные с писателем, его произведениями и персонажами: самая большая и самая маленькая малахитовые шкатулки, коллекция фигурок Хозяйки Медной горы, глыба гумешевского малахита и многое другое.

В 2021 году Северский трубный завод впервые стал арт-резиденцией Уральской индустриальной биеннале — крупнейшего в России международного проекта в сфере современного искусства.

В рамках биеннале на заводе появится новый арт-объект — гигантская монументально-декоративная роспись на стене научно-исследовательского центра. Создание мурала (с испанского mural — настенная живопись) поручено группе уральских художников во главе с Анной и Виталием Черепановыми. Творческое вдохновение мастера с лихвой почерпнули на экскурсии по историческому музейному комплексу и действующему производству завода. Они воочию смогли увидеть труд металлургов, оценить масштабы производства и погрузиться в историю металлургии на Урале.

Открытие мурала состоится 2 октября. По следам биеннале в будущем планируется развить индустриальный маршрут, в рамках которого ценители промышленного туризма смогут помимо музейного комплекса, мурала и северской цапли посетить действующие цеха Северского трубного завода. И это будет еще одним удачным примером того, как благодаря связке промышленности и культуры в нашей стране появляются новые объекты туристического и социально-культурного значения.

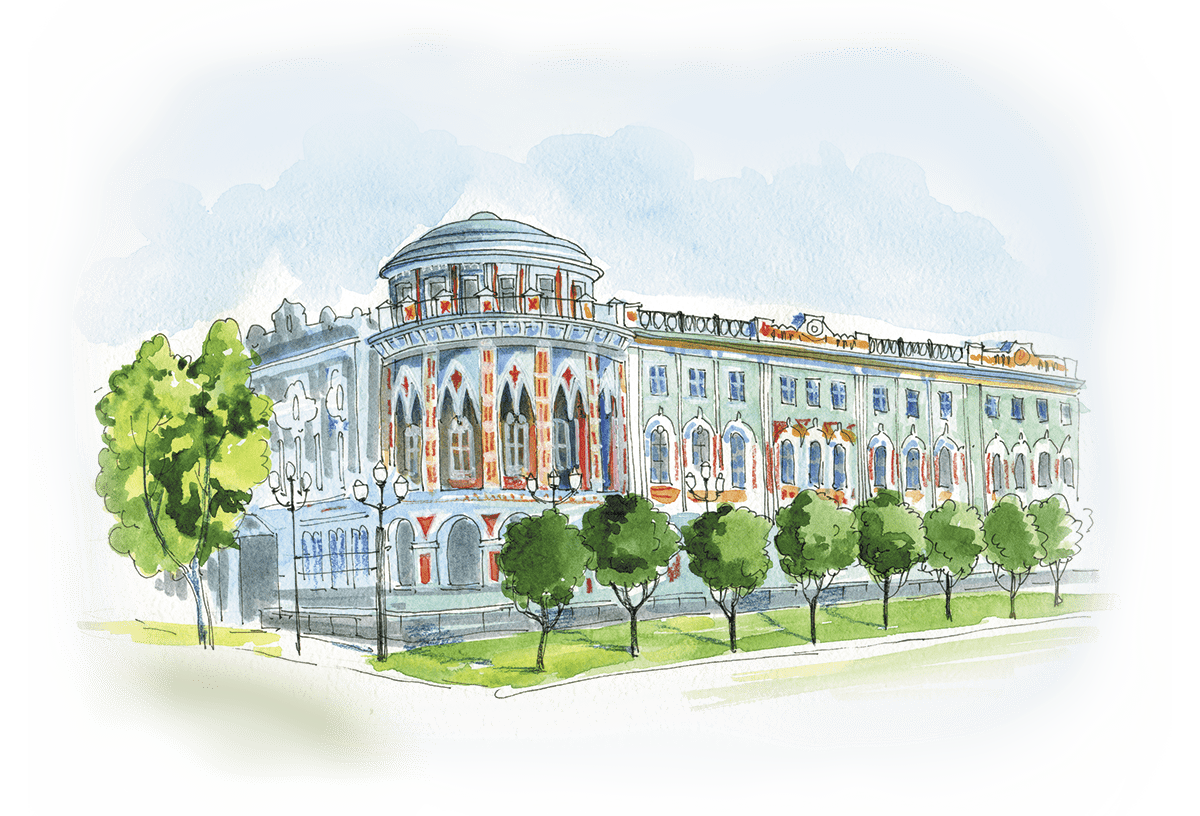

Березовский музей золота

Открытие золота, которое произошло в окрестностях Екатеринбурга на месте современного города Березовский в 1745 году, перевернуло российскую экономику. Вскоре Россия стала одним из мировых лидеров по золотодобыче и золотому запасу. В Березовском золото было найдено на 150 лет раньше, чем на Клондайке, описанном Джеком Лондоном.

И именно на Урале в начале XIX столетия произошла первая в мире золотая лихорадка. Березовское месторождение оказалось невероятно богатым и долгоживущим: за 250 лет здесь было построено более тысячи шахт. В настоящее время действуют четыре.

Музей золота существует в Березовском уже более сорока лет. Он был создан в 1970 году по инициативе краеведа Сильвии Опёнкиной, с того времени музей развивался, менял названия, здания, прирастал экспонатами. В конце 1970-х вошёл в состав Свердловского областного краеведческого музея, преемника прославленного УОЛЕ (Уральского общества любителей естествознания). Несколько лет назад обветшавшее здание музея потребовало серьезной реконструкции и было закрыто на ремонт. Работы по созданию обновленного Музея золота заняли более четырех лет и потребовали значительных инвестиций.

Первые два десятка посетителей и высокие гости, присутствовавшие на открытии Музея золота в Березовском смогли первыми оценить те колоссальные перемены, которые произошли в музее. Светлый, просторный, современный – от прошлого убранства здесь остались только некоторые особо ценные экспонаты, да и те были преображены в реставрационных мастерских. Мультимедийная техника присутствует во всех пяти выставочных залах и в каждом из них выполняет свои функции: где-то информирует, а, например, в зале «Шахта» участвует в создании неповторимой атмосферы, в которой работали старатели прошлых лет.

Всего в музее пять залов, что позволило всю историю золотодобычи условно поделить на тематические разделы. Первый зал рассказывает о золоте в целом. Второй – посвящён открытию Ерофея Маркова и началу золотодобывающей промышленности на Урале в 18 веке. Открытия Льва Брусницына и быт старателей 19 века представлены в третьем зале. Четвертый – виртуально погружает в шахту, где благодаря спецэффектам проявляются тени старателей. Наконец, последний зал полностью посвящен истории города Берёзовского и современной золотодобыче, которая ведётся у нас и по сей день.

«Золото просто валялось под ногами. При переходе из одного зала в другой мы с опаской наступали на стеклянный прямоугольник, прикрывающий рудные россыпи. По стенам тоже, словно подсказка, где копать, тянулись золочёные прожилки. В витринах застыли драгоценные муляжи, всяческие там «Заячьи» и «Лосиные уши». А на входе посетителей встречала таблица Менделеева с кристаллической решёткой её 79-го элемента!» — рассказывает одна из посетительниц музея.

Не того, естественно, золота, что украшает пальчики модниц и тяжёлым грузом оттягивает мочки ушей. Это последний этап. Может быть, даже не самый интересный. Новый старый музей, уподобясь какой-нибудь древней старательской книге, повествует о том, как шла добыча. Шажок за шажком.

«Золото просто валялось под ногами. При переходе из одного зала в другой мы с опаской наступали на стеклянный прямоугольник, прикрывающий рудные россыпи. По стенам тоже, словно подсказка, где копать, тянулись золочёные прожилки. В витринах застыли драгоценные муляжи, всяческие там «Заячьи» и «Лосиные уши». А на входе посетителей встречала таблица Менделеева с кристаллической решёткой её 79-го элемента!» — рассказывает одна из посетительниц музея.

Не того, естественно, золота, что украшает пальчики модниц и тяжёлым грузом оттягивает мочки ушей. Это последний этап. Может быть, даже не самый интересный. Новый старый музей, уподобясь какой-нибудь древней старательской книге, повествует о том, как шла добыча. Шажок за шажком.

Вот колодец. Но ходили сюда не за водой. Вода, если накапливалась, только мешала. Ведь в таких колодцах, спустившись, набирали, вручную естественно, руду, поднимали её в корзинах наверх, потом долго и трудно мыли, пытаясь отделить дорогостоящий металл от пустой породы. Собирали песок в баночку, сдавали в контору. Там взвешивали, расплачивались. Ковш, его ещё называют пахарем, огромный, неподъёмный, вероятно (но кто с этим считался?), ковш загребал речные донные отложения. Вместе с илом. Потом на берегу старатели опять трудились над тем, чтобы выловить золотые крупинки. Если же дело было зимой, били лёд, выбирали послойно. Куски, поднятые с самого дна, топили и пристально изучали.

Ходить на работу издалека каждый день было немыслимо. Так что в доме, может быть даже небедном, а как в музейной экспозиции, обогащённом самоваром и настенными часами с боем, увитом резной узорчатой водосточной трубой, ждали жена, дети. А тут, поближе к месту, старатель сооружал себе бревенчатую времянку, где кое-как можно было укрыться от холода, переночевать, может быть, спрятаться от гнуса.

Марков, Лев Брусницын, каждый по-своему, внесли лепту в развитие золотой лихорадки на Урале. А всё-таки золото добывали и в промышленных масштабах. В шахте (ещё один музейный зал) сумрачно и сыро. Виртуальная капель отдаётся в мозг, долбит не только камень, страдает голова. По экрану бегут пугающие тени прошлого. Застыла повозка на колёсах для перевозки руды. Детская, пояснили нам. Или, вариант, женская. Мужики нагружались куда как существенней. Надрывались. И жили лет до 26. В среднем

Марков, Лев Брусницын, каждый по-своему, внесли лепту в развитие золотой лихорадки на Урале. А всё-таки золото добывали и в промышленных масштабах. В шахте (ещё один музейный зал) сумрачно и сыро. Виртуальная капель отдаётся в мозг, долбит не только камень, страдает голова. По экрану бегут пугающие тени прошлого. Застыла повозка на колёсах для перевозки руды. Детская, пояснили нам. Или, вариант, женская. Мужики нагружались куда как существенней. Надрывались. И жили лет до 26. В среднем